コラム「インフィル保存」

「やきとり一休」

ある学生の卒業設計の話をしたい。建築系の学生は卒業のための最終課題が論文ではなく設計の場合があるが、その学生は、祖父母が経営していたやきとり屋の継承をテーマに選び、屋台の設計と制作をおこなった。

祖父母の店の名は「やきとり一休」。神奈川県横須賀市久里浜に1976年に開業した。長いカウンターテーブル10席からなる小さなお店だ。

開業当初はさらに小さく、当時営んでいたペットショップ脇のわずか4畳半ほどの倉庫がはじまりだった。祖母が店頭販売を始め、2年後には祖父も合流。倉庫を増築して5席のカウンター付きの店舗をつくった。店は大いに繁盛し、1983年には祖父がなんと宝くじを当て、店の後方を増築、席数を増やして現在の姿になった。

地域の人々に愛され、いつも客で賑わっていたという。1999年に祖父が他界するも、祖母が一人大事にその後を守った。秘伝のタレを継ぎ足しながら開業から47年。そんなお店も閉店を迎える時が来る。店の入った建物の建て替え計画や祖母の高齢も重なり、2022年7月31日をもって店をたたんだ。

弟子入り

閉店のおよそ3ヵ月前、祖母の焼き鳥を改めて食べたその学生は、この店を引き継げないかと考え始める。店舗は解体されてしまうが、店舗を構成していた品々を再構成して、この店を濃縮した屋台をつくれないかと。

当然、焼く人がいなければ、焼き鳥は成立しない。ならば、自らがその技を習得しようと、7月末の閉店までの間、祖母と一緒に店に立ち、修行を始めた。修行の傍ら、「やきとり一休」に欠かせない記憶やモノを祖母や客から丹念に聞き出すことも忘れなかった。

知人が指導する学生であり、歴史の継承をテーマにしていることもあり、私も一度その店を訪れる機会があった。京急久里浜駅から5分ほど歩くと、ウナギの寝床のような小さな建物が大通り沿いに建つ(写真1)。トタンで仕上げたまっすぐな壁が正面に立つ看板建築。錆び付いたトタン、少し破れた暖簾、当時高校生だった叔父によるお手製の赤提灯。店の入り口は年月を感じさせて、味がある。

写真1.「やきとり一休」の外観(筆者撮影)

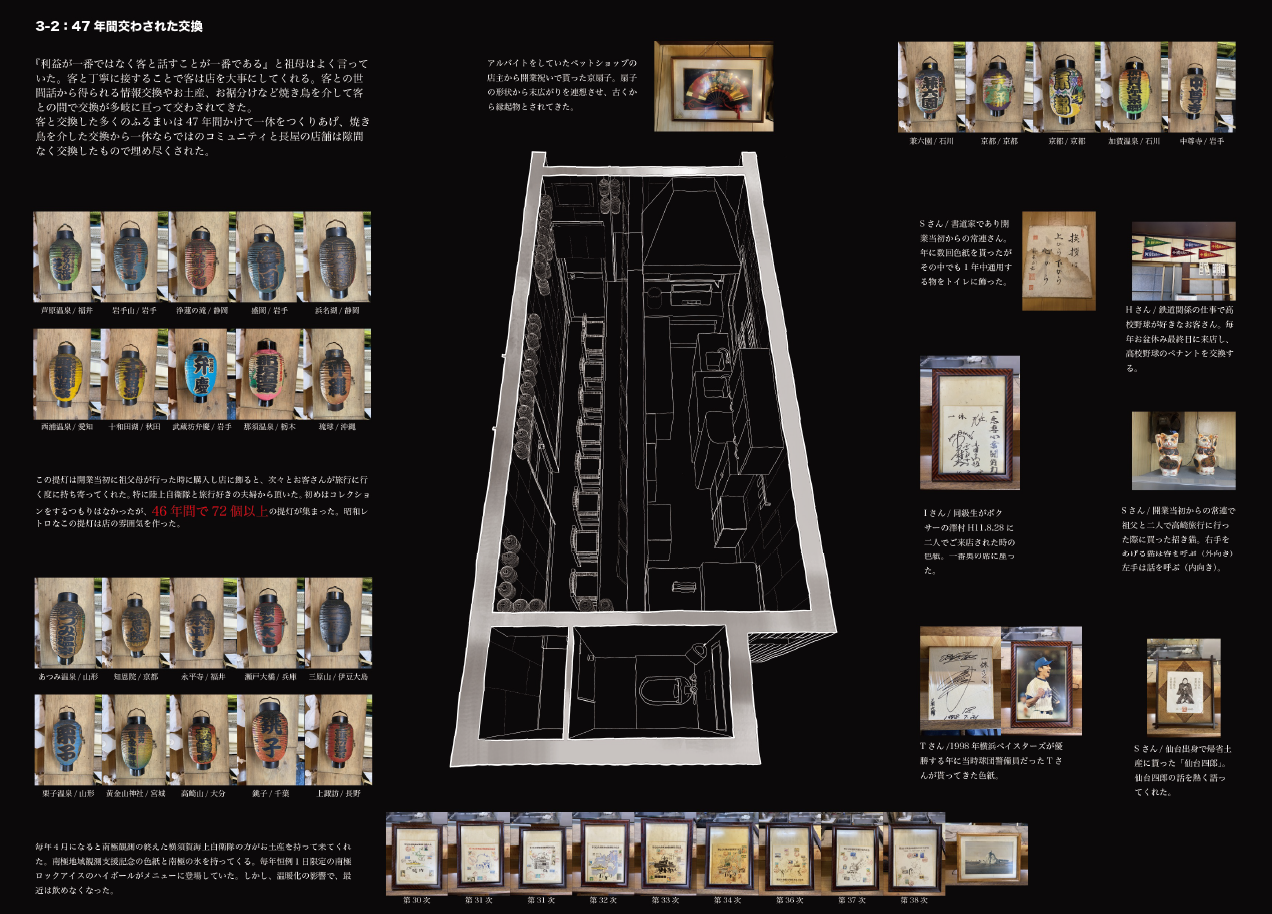

店内に入ると、左手に焼き場、奥に向かって杉板のカウンターがまっすぐ伸びる。L字の構成が印象的である(図2)。カウンターの杉板には途中に継ぎ目があり、宝くじで店を後ろに伸ばした時の痕跡のようだ。

壁には手書きのメニューの他、ご当地提灯、高校野球のペナント、南極地域観測協力記念の色紙など、さまざまなモノが飾られている。これらはほとんどが客からの貰い物。南極ものは観測協力に同行した横須賀の海上自衛隊員からで、毎年南極氷のハイボールが出されたという。カウンター越しのやりとりは、単なる商品のやりとりだけではない。

会話もまた、大切なやりとりの一部である。「焼き鳥ができる5分間の会話を大切に」そう学生は祖母から教えられたという。待たせる時間ではなく、むしろその時間にこそ客と向き合う時間が生まれる。私が訪れた日も、何年かぶりにふらっと立ち寄った方と思い出話に花が咲いた。実は私の実家も小さな洋服店を営んでいるから、会話と手土産が店でのやりとりの中心なのを知っている。

図2.店の構成と壁に飾られた品々(梅澤達紀さん提供)

屋台をつくる

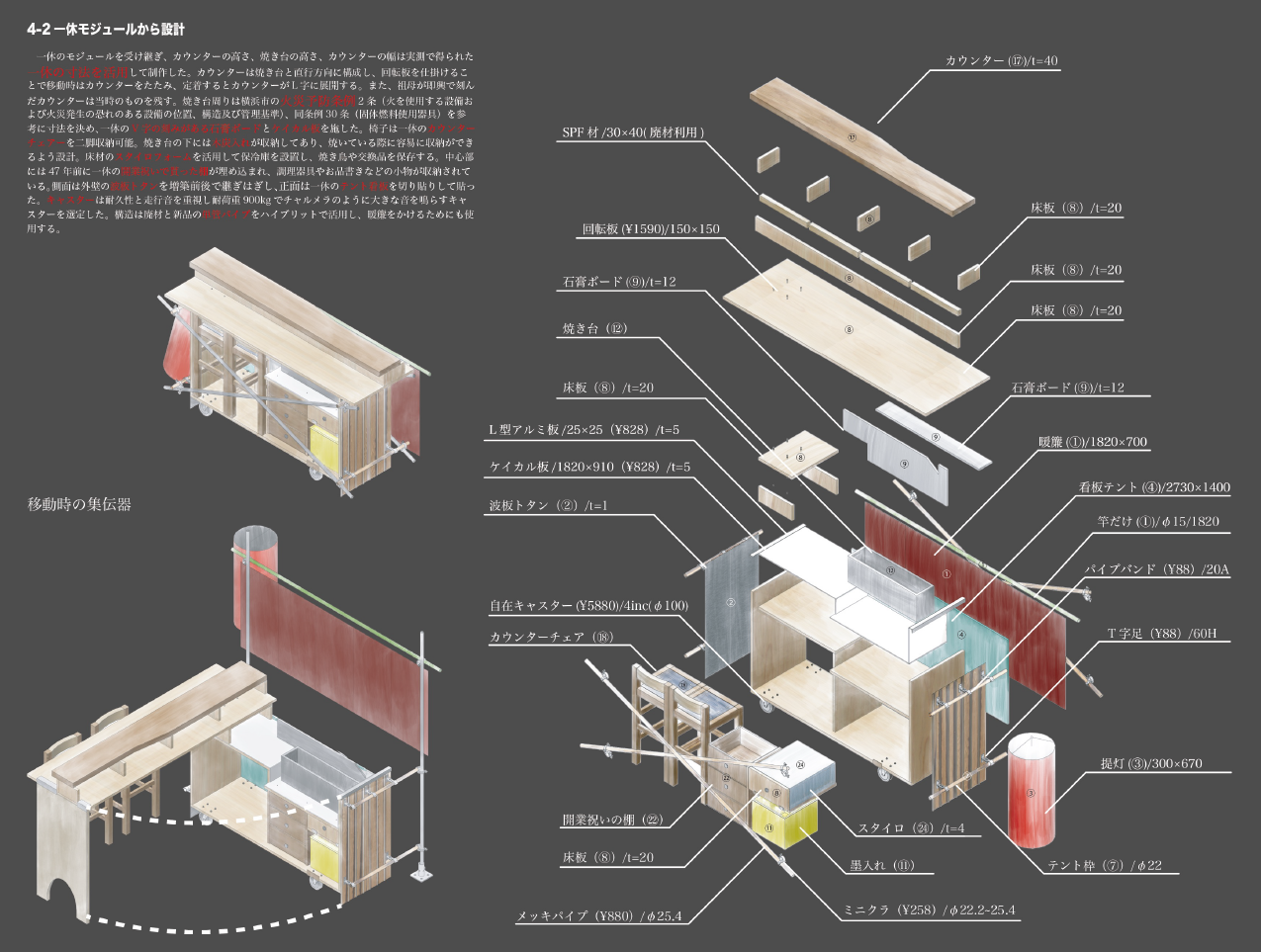

2022年7月31日、閉店を迎えた。店舗の前に祖母が立つ記念写真が残されている。店舗はその後解体されることになる。だが、その学生にとってはここからが第二幕の始まりである。修行中の参与観察と、解体に先立って実施した建物の実測調査を基に、店舗の記憶を留めるための部材や物品を救い出し、そこに新たな創作を加えて、彼は屋台をつくった。

焼き台や暖簾、開業祝いの棚、カウンターと椅子2脚、そして秘伝のタレ等々。店を支え続けた品々を、外壁のトタンも使いながら一間幅ほどのコンパクトな直方体に納めた。キャスター付きのその箱を押せば一人で移動できる。

だが、その小さな箱を展開すると再び「やきとり一休」が現れる。カウンターが90度回転できるようになっていて、かつてのL字の店内が再現される。焼き場の前には単管を組み、そこに暖簾や提灯をぶら下げれば、開店準備完了である。カウンター2席の小さな可愛らしい屋台である(図3.4)。席の無い店頭販売からはじまった店は、5脚、10脚と経て、いまは2脚の屋台に歴史がつながった。机などをカウンターに継ぎ足せば、店を大きくすることもできる。

図3.屋台の構成(梅澤達紀さん提供)

図4.設営が完了した屋台(梅澤達紀さん提供)

彼はさらにその屋台を人々の交流を生み出すまちづくりのツールに利用しはじめた。宮城県の岩出山で町内の家々の庭を借りて、屋台を開いて、通りすがりの人を招くのである。ただし、営業はできない。あくまで庭のバーベキューに人を呼び込む感覚である。

だから、この店で焼き鳥と交換するものはお金ではない。かつての「やきとり一休」で祖母が受け取っていたような、客が持ち込む思い出話や地域の情報と交換するのだ。だから彼の屋台には町の情報全てが集まると噂されるほど。いまでは研究室のイベントなど色々な所に引っ張りだこである(写真5)。

写真5.研究室主催のイベントで開店準備をする様子(筆者撮影)

思い出はインフィルに宿る

閉店から屋台づくりまで、この一連の出来事を私はいたく感心して見ていたが、ある時、嗚呼これは「インフィル保存」なのだと思うに至った。

建築の世界には、スケルトンとインフィルという用語がある。スケルトンは主に建築の構造躯体すなわち骨格を意味し、インフィルは内装や設備などそれを埋める中身を意味する。

インフィルは住み手の好みや時代の流行によって変化しやすい。対してスケルトンは高い耐力で、長持ちが望まれる。そのため、スケルトンとインフィルを切り離し、インフィルを自由に交換できるようにして、建築の寿命を高める動きがある。インフィルは変わり、スケルトンが残る。

この二つの用語を躯体と中身で考えるなら、建築保存の世界でも私たちが無意識に重視しているのはスケルトンである。スケルトンを失うと建物は無くなったと私たちは思う。逆にインフィルを失っても、スケルトンが残れば、建物は保存されたと考える。

しかし、である。実は思い出はインフィルに宿る。家具やモノまでインフィルに含めれば、なおさらそうである。例えば、集合住宅の同じ間取りを眺めていただけでは、そこを生きた人々の顔は見えない。そこを埋めるモノがあるから人が見えるのだ。

仮に「やきとり一休」が建物だけうまく残ったとしても、おそらく店の記憶は伝わらなかったであろう。逆に店の外郭が消えて、あのL字形の店内の風景だけになっても、それがぽつんと草原に現れたなら、私たちはそこに「一休」を見るだろう。それを実現させてみせたのが彼の屋台である。つまりインフィルを保存したのだ。

建物が単なる箱ではなく、そこでの生活もまた建物の歴史の欠かせない一部であるならば、たとえスケルトンを失っても、インフィルを伝えることの方がより重要な場面があるだろう。

もちろん江戸や昭和の暮らしを再現した展示はある。しかし、スケルトンの保存活用はデザインがバリエーション豊富なのに、家具やモノまで含めたインフィルの残し方、伝え方、活用の仕方はまだまだ発展途上ではないか。

建物は残ったとして、思い出はどこに行くのか?そのことに気づかされた、屋台と焼き鳥の味であった。

ーー

林 憲吾 (東京大学生産技術研究所 准教授)